Fallschutz oder Rollstuhl?

Verletzungen nach einem Absturzunfall betreffen meistens viele Körperteile und die Folgen sind oft schwerwiegend. Es ist also unabdingbar sich vor dem Risiko des Absturzes effizient und professionell zu sichern.

Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.

1. Mögliche Risiken und Gefährdungen

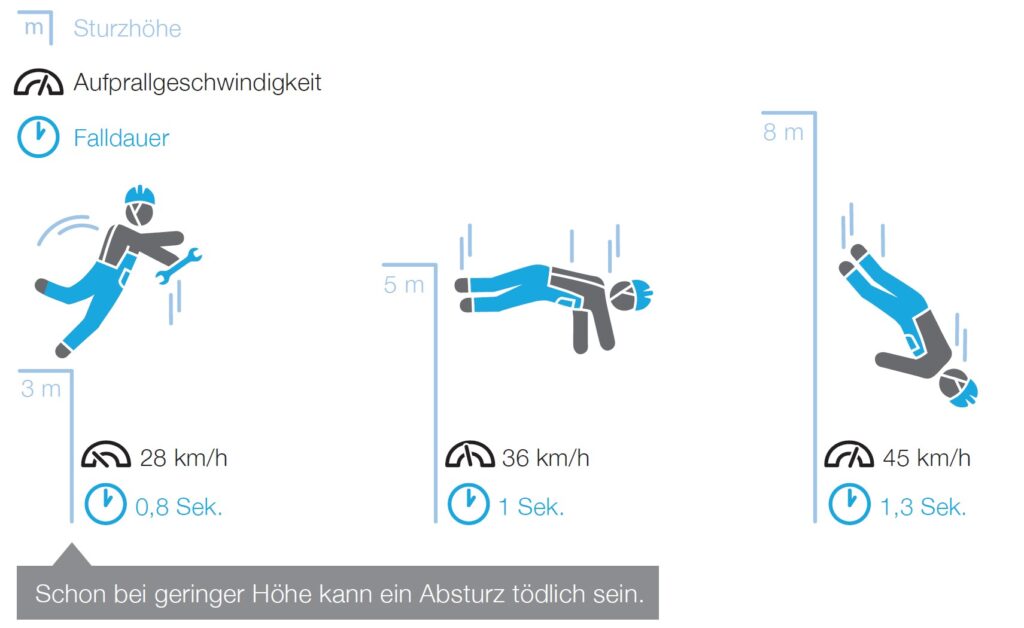

Ein Absturz kann zweifellos schlimme Folgen haben – für direkt Beteiligte und für die Menschen aus dem Umfeld. Ab welcher Höhe eine Sicherung zur Pflicht wird, ist unterschiedlich ausgelegt. Die Regelungen nehmen Rücksicht auf die Branche und sind darum nicht einheitlich.

- Baustellen ab 2 m

- Dacharbeiten ab 3 m

- Ortsfeste Leitern ab 3 m (früher ab 6 m im Aussenbereich)

- Mobile Leitern ab 3 m

- Industrieanlagen jederzeit

Im industriellen Umfeld ist bei jedem Niveau-Unterschied – auch an einem (temporären) Arbeitsplatz – eine Massnahme zu treffen. Vorzuziehen ist auf jeden Fall der Kollektivschutz, denn dieser ist auch bei kleinen Höhenunterschieden wirksam.

Anseilschutz oder Absturzsicherungen können erst ab ca. 2 m und mehr wirkungsvoll eingesetzt werden, da der mögliche Sturzraum frei von Hindernissen sein muss.

Fragen: Allgemein

-

Welches sind alternative Zugangsmöglichkeiten mit Kollektivschutz?

-

Gibt es Lösungen ohne PSAgA, zum Beispiel die Vormontage am Boden?

-

Wie kann ich die Expositionszeit in der Höhe verringern?

-

Sind Sie für die Tätigkeit richtig ausgerüstet und ausgebildet?

Denken Sie daran: Ihre PSAgA muss mindestens einmal pro Jahr durch eine sachkundige Person überprüft werden. Nach sechs bis zehn Jahren ist die maximale Einsatzzeit erreicht und das Material muss ersetzt werden.

2. Welche Massnahmen sollen geprüft werden?

Wie bei allen Sicherungsmassnahmen haben die technischen Lösungen unbedingten Vorrang. Dabei darf keinesfalls nur auf den wirtschaftlichen Nutzen geachtet werden. Erst bei einem sehr grossen Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag verschiedener Lösungen kann die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) als Alternative zu den technischen und organisatorischen Massnahmen in Betracht gezogen werden.

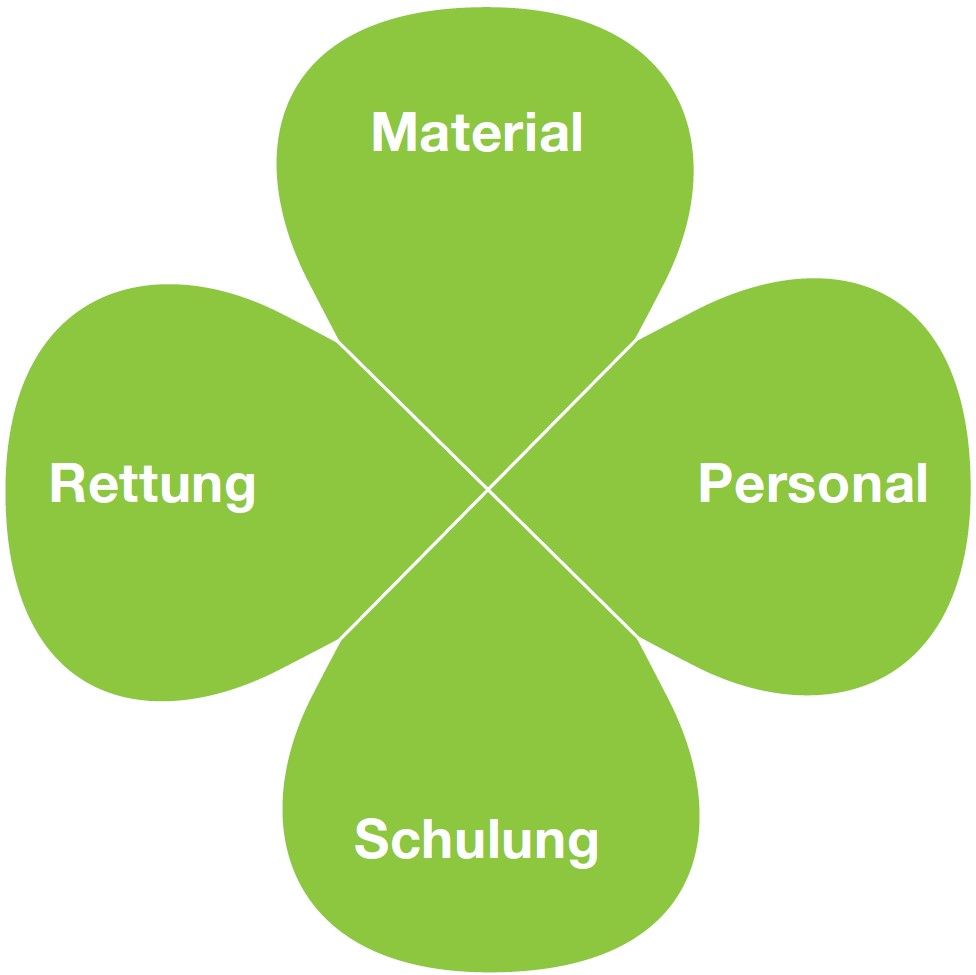

Weitere Massnahmen sind zwingend parallel zu prüfen und einzuführen:

- Materialauswahl getrennt nach Arbeitsplätzen, Aufgaben und Anforderungen

- Personalauswahl geeigneter Mitarbeitenden

- Schulung der Arbeitnehmenden mit regelmässiger Auffrischung

- Rettung von Verunfallten sicherstellen

Wie berechnet sich der Sturzraum?

Der Sturzraum berechnet sich ab dem Anschlagpunkt

|

plus Länge des Verbindungsmittels

|

* Bsp

|

2.00 m |

|

plus Aufreisslänge Falldämpfer

|

* Bsp

|

1.75 m |

|

plus Länge Auffangöse bis Fuss

|

1.50 m |

|

|

plus Freiraum-Reserve

|

1.00 m |

|

|

Total

|

6.25 m |

* Das sind Maximal-Werte!

Durch folgende Massnahmen können sie reduziert werden:

- Höher gelegener Anschlagpunkt

- Kürzeres Verbindungsmittel

→ Reduziert den Sturzfaktor und somit auch die Aufreisslänge des Falldämpfers!

Zur Berechnung des notwendigen Freiraums gibt es keine allgemein gültigen Formeln.

Fragen Sie den Lieferanten Ihres Vertrauens zu den Details Ihres Einsatzes.

3. Welche Massnahmen und PSA sind geeignet?

Der Anschlagpunkt dient beim Auffangen eines Sturzes zum Ableiten der Kräfte in eine tragende Struktur. Diese Struktur muss eine Mindestkraft von 10 kN (ca. 1 Tonne) aushalten. Dieser Nachweis ist gegebenenfalls durch einen Ingenieur rechnerisch zu belegen. Für das Einzelteil wird in der EN 795 aber eine höhere Belastung gefordert.

Man kennt die folgenden Ausprägungen (Klassen) von Anschlagpunkten (analog EN 795:2012):

A Ringöse am Bauwerk oder an der Struktur

B mobiler Anschlagpunkt

C horizontal beweglicher Anschlagpunkt, der an einer Seilkonstruktion geführt wird

D horizontal beweglicher Anschlagpunkt, der an einer Schiene geführt wird

E durch Auflast gehaltene Systeme

Die korrekte Installation einer ortsfesten Anlage ist durch ein Montageprotokoll jederzeit zu belegen. Dieses Erstellt der Errichter der Anlage oder des Anschlagpunktes.

Ist der Anschlagpunkt oder die Anschlagkonstruktion für mehr als eine Person zugelassen, ist das nicht mehr Bestandteil einer PSA und entfällt somit der PSA-Verordnung. Für diese Varianten gelten Bauprodukte-Normen (z.B. CEN/TS 16415:2013).

Für alle Produkte gilt eine Wartungsperiode von max. 12 Monaten (was spätestens bei der nächsten Nutzung einzuhalten ist).

Eine Sonderform der Anschlagpunkte sind Steigschutzeinrichtungen nach EN 353-1. Dabei führt ein Laufelement den Kletterer auf seiner vertikalen Strecke. Diese Form findet man bei ortsfesten Leitern, die einer Sicherung bedürfen. Formen einer Steigschutzanlage können auf einem Schienensystem mit Klemmnocken oder Rastnasen oder einem Seilsystem mit Klemmnocken basieren.

Der Auffanggurt wird vom Anwender am Körper getragen. Er umhüllt diesen inkl. Oberkörper (Sitzgurte sind nicht erlaubt), fängt den Körper im Sturzfall auf und lenkt diesen in die optimale Hängeposition. Zudem wird sichergestellt, dass die Auffangkräfte in die stärkste Baugruppe des Körpers, die Oberschenkel, eingeleitet werden.

Die Auffangpunkte sind mit „A“ gekennzeichnet. Varianten bei vorderen Auffangösen/Auffangschlaufen sind eine Markierung mit A/2 oder zwei halben „A“: das bedeutet, dass diese zwei Ösen/Schlaufen zusammen im Verbindungsmittel eingesetzt werden müssen.

Alle Ösen und Schlaufen auf Höhe des Schwerpunktes (Bauchnabel) oder darunter sind keine Auffangösen, sondern dienen lediglich der Positionierung.

Der Auffanggurt sollte zusammen mit der anderen Ausrüstung, die im Einsatz getragen wird, in einem Hängetest ausprobiert werden. Viele Einstellmöglichkeiten am Auffanggurt bis hin zur verstellbaren Rückenplatte sichern einen hohen Tragkomfort beim Dauergebrauch sowie eine optimale Position beim freien Hängen nach einem Absturz.

Neben der klassischen Prüfung nach EN 361 sind auch etwas schwerere Konstruktionen mit Halteösen und breitem Hüftpolster mit Zusatzprüfung nach EN 358 erhältlich. Ebenfalls im Einsatz sind teilweise Sitzgurte nach EN 813 – die aber mit einem kompatiblen Oberteil nach EN 361 zu kombinieren sind (Ausnahme: Baumpflege).

Das Verbindungsmittel verbindet den Kletterer mit dem Anschlagpunkt. Bei der Auswahl gibt es viele verschiedene Formen von Verbindungsmitteln. Beim Absturz muss das Verbindungsmittel dieKräfte unter 6 kN halten können. Dazu sind Falldämpfer in unterschiedlichen Funktionsweisen eingebaut. Sie schonen den Körper, den Anschlagpunkt und alle anderen Teile der Sicherungskette. Verbindungsmittel haben eine feste Länge von höchstens 2 m oder sind, wenn länger, verstellbar ausgeführt. Dann wird von mitlaufenden Auffanggeräten, Seilkürzern oder Höhensicherungsgeräten gesprochen.

ACHTUNG: Das Verbindungsmittel muss – wenn horizontal eingesetzt – dafür zugelassen sein. Vergewissern Sie sich über die Freigabe dieser Anwendung beim Lieferanten.

ACHTUNG: Die Gewichtsklasse des Verbindungsmittels (insbesondere des Falldämpfers) muss mit dem Gewicht des Kletterers übereinstimmen (100 kg < 150 kg). Beim Kletterer wird das Körpergewicht inkl. Kleider, Schuhe, Ausrüstung (auch der Auffanggurt) und Werkzeug gerechnet.

Falldämpferleine (EN 355)

Besteht aus einem Seil oder Band mit Falldämpfer oder falldämpfender Wirkung im Seil/Band und beidseitigen eingebauten Karabinern/Sicherheithaken. Es ist die einfachste Sicherung, die einen beschränkten Radius um den Anschlagpunkt gibt. Ein Pendelsturz wird durch die kurze Länge sehr gering gehalten.

Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung (auch Seilkürzer) (EN 353-2/EN 12841)

Brauchen Sie mehr Aktionsradius (Bewegungsfreiheit) um den Anschlagpunkt, dient z.B. ein Auffanggerät auf einem Seil. Hier ist ebenfalls eine Dämpfung notwendig, wird aber oft mit deinem Durchrutschen des Auffanggerätes auf dem Seil erreicht und ist daher nicht so offensichtlich. Ansonsten ist meist ein Falldämpferpaket im System integriert. Bei der Anwendung grosser Längen besteht aber auch die besondere Gefahr eines grossen Pendelsturzes – der immer gravierende Folgen hat.

Bei grösseren Seillänge als 5 m sind besondere Massnahmen gegen einen Pendelsturz zu treffen – z.B. Zwischensicherungen anzubringen.

Ein mitlaufendes Auffanggerät kann auch gut als Rückhaltesystem eingesetzt werden (s. Systempriorisierung).

Beim Erwerb oder Ersatzbeschaffungen ist darauf zu achten, dass das Auffanggerät zusammen mit dem verwendeten Seil eine Typenprüfung hat. Eine Mischung von Fremdprodukten führt zum Haftungsausschluss der Hersteller.

Höhensicherungsgeräte (EN 360)

Das Höhensicherungsgerät ist die automatisierte Version der Auffanggeräte. Auf einer Trommel ist das Verbindungsmittel (Drahtseil, Dyneemaseil oder Band) aufgewickelt. Je nach Bedarf wird mehr vom Verbindungsmittel abgespult – aber immer straff gehalten (ähnlich Autosicherheitsgurt). Bei einem Absturz blockiert das Gerät rasch und fängt den Verunglückten/die Verunglückte auf.

Da diese Geräte aber immer einen Fall brauchen um dank der grösseren Geschwindigkeit zu blockieren, dienen sie nicht als Rückhaltesysteme.

Erhältlich sind Höhensicherungsgeräte mit integrierter Rettungskurbel und/oder automatischem Ablass nach dem Sturz. Die Anwendung solcher Geräte ist von Fall zu Fall zu prüfen.

Halteseile (EN 358)

Das sind Sonderformen von Verbindungsmitteln, die keinen Falldämpfer aufweisen. Sie dienen lediglich zur Positionierung oder als Rückhaltesystem. Sie dürfen in keiner Weise sturzbelastet werden im Einsatz also immer straff zu halten. Die Positionierung dient dazu, dass in der Arbeitsposition die zweite Hand frei für die auszuführende Arbeit wird. Dadurch wäre aber unweigerlich mit einem Absturz zu rechnen, falls das Positionierungsmittel versagt – darum ist in dieser Situation eine Absturzsicherung als eigentliches Sicherungselement einzusetzen.

Das längere und insbesondere bewusstlose Hängen in einem Auffanggurt kann sich zu einer tödlichen Falle entwickeln. Durch die Bewegungslosigkeit des/der Verunfallten versackt das Blut sofort in den Beinen und wird nicht mehr zurück transportiert. Das hat mehrere Auswirkungen auf den Organismus und führt innert ca. 20 bis 30 Minuten zu schwerwiegenden Schädigungen – später zum Tod.

Darum stehen alle Arbeiten mit PSAgA in der Liste der Tätigkeiten mit besonderen Gefahren.

Die unmittelbare Rettung von Verunfallten muss also durch eigenes Personal und eigene Mittel sichergestellt sein. Es braucht dazu einen Rettungsplan mit der konkreten Vorgehensweise, die Rettungsausrüstung (Rettungs-/Hubgerät oder -set) und die Ausbildung der Mitarbeitenden in der Kameradenrettung.

Rettungssets sollten geeignet sein, einen zweiten Anschlagpunkt mittels temporären Mitteln (Bandschlingen) zu erstellen, den Verletzten in einem Rettungsseil anzuheben (Entlastung des bestürzten Systems) und den Patienten/die Patientin abzulassen oder wo zwingen notwendig weiter in die Höhe zu ziehen. Ist das Rettungsset verwendungsbereit konfektioniert, spart das viel Zeit und Konfusion wenn es mal ernst gilt. Die Absprache der Rettung in industriellen Anlagen mit dem Rettungsdienst oder Höhenrettungsgruppe ist sinnvoll. Aber nur sehr wenige Feuerwehren in der Schweiz sind ausgerüstet und trainiert um Rettungen in der Höhe ausführen zu können.

Die Rettung mittels Schnitt im sturzbelasteten System ist zwingend den Profis zu überlassen.

Der Einsatz von Hebemitteln (Kranen) zur Rettung z.B. auf einer Baustelle ist im wahren Rettungsfall gestatten (Abwendung von Gefahren für Leib und Leben) aber ein Training ist ausgeschlossen, sofern das Hebemittel keine Zulassung für die Personensicherung aufweist.

Die Arbeiten mit PSAgA dürfen nur von nachweislich geschultem Personel ausgeführt werden. Diese Schulung muss in praktischer Form stattfinden und mindestens 8 Lektionen dauern. Diese Zeitspanne reicht erfahrungsgemäss um die Grundkenntnisse zu vermitteln. Sollten die Fähigkeiten aber auch die Auswahl von Anschlagpunkten, dem richtigen Verbindungsmittel oder Auffanggurt beinhalten und/oder ein intensives Rettungstraining aus verschiedenen Situationen (Hochregallager, umschlossene Räume, mehrere Rettungsachsen) notwendig sein, ist die Trainingsdauer deutlich länger anzusetzen und mehrere Durchläufe zu trainieren.

Rettungsübungen mit lebenden Patienten sind mit geeigneten Mitteln abzusichern, damit auch Manipulationsfehler keine Gefährliche Situation hervorrufen können. Alternativ kann auch mit Puppen zur Rettungsübung gearbeitet werden.

Denken Sie in der Einsatzplanung auch an die Werkzeugsicherung zu Gunsten von Kollegen/Kolleginnen und Passanten/Dritten in der Arbeitsumgebung. Auch die Wiederbeschaffung von abgestürztem Werkzeug schlägt mit einem vielfachen zu Buche – als die Werkzeugsicherung selber kostet. Diese Teile unterliegen nicht der PSA-Verordnung und haben keine Prüfnormen. Am Markt finden sich aber viele sehr durchdachte Systeme für bald alle Anwendungen und Gewichtsklassen.

Damit bezeichnen wir z.B. Karabiner (EN 362), Bandschlingen (EN 354, EN 566, EN 795), Umlenkrollen, Sicherungsgeräte (EN 341, EN 15151, EN 12841), Steigklemmen usw. die nützliche Helfer im Alltag sind. Diese müssen aber auch Bestandteil der Ausbildung sein, um die korrekte Handhabung zu gewährleisten.

siehe Kapitel Kopfschutz

Im Zusammenhang mit einer Absturzsicherung ist immer ein Helm mit einem 3- oder 4-Punkt-Kinnriemen zu tragen. Hier kann teilweise auf die Bergsportnorm EN 12492 ausgewichen werden. Aufschluss über die richtige Norm gibt eine Risikobewertung hinsichtlich der notwendigen Haltekraft des Kinnriemens. Auch wenn inzwischen Hersteller Modelle anbieten, die eine Umstellung ermöglichen, ist der stetige Wechsel im Tagesablauf kaum Sinn der Sache. Wichtig zu wissen ist, dass bei einem Bergsporthelm eine Gefahr der Strangulation besteht, wenn sich beim Absturz der Helm an hervorstehenden Teilen verfängt (Gerüste).

Viele Hersteller mit Helmen nach EN 397 bieten diese mittlerweile auch mit einem Seitenaufpralltest nach EN 12492 an – was dem Nutzer einen entscheidenden Vorteil gibt. Beim Absturz mit Pendeleffekt ist immer auch mit dem seitlichen Anschlagen des Kopfes zu rechnen.

Fragen: Firmenspezifisch

-

Haben wir in der Arbeitsvorbereitung bereits Arbeitsabläufe mit Gefahrenstellen erkannt?

-

Sind Massnahmen eingeleitet, dass unvorhergesehene Gefahrenzonen frühzeitig entdeckt und gemeldet werden?

-

Ist mein Personal fit genug um Arbeiten in der Höhe auszuführen und evtl. einen Kameraden zu retten?

-

Wann hat das Team für Höhenarbeiten die letzte Schulung erhalten?

-

Ist ein Rettungsgerät immer am Einsatzort verfügbar und ist das Personal darauf ausgebildet?

-

Wann wurde die letzte Sachkundeprüfung an der Fallschutz-Ausrüstung vorgenommen?

4. Weiterführende Hinweise zu Anwendung und Gebrauch

Wählen Sie die Platzierung des Anschlagpunktes rechtwinklig hinter und oberhalb der Arbeitsstation.

Mehrere Anschlagpunkte können mit einem horizontalen Spannsystem verkettet werden, um ein zu den Kanten paralleles Arbeiten zu ermöglichen. Der Absturz birgt die Gefahr von Beschädigungen oder gar Abreissen des Verbindungsmittels an einer scharfen Kante. Verwenden Sie dazu ein horizontal zugelassenes System.

Ein Pendelsturz ist unbedingt zu vermeiden, da er genauso gefährlich ist wie ein Komplett-Absturz. Sie sollten sich – in Anhängigkeit des Freiraumes – nie weiter als 5 m seitlich bewegen. Dann ist spätestens ein neuer Anschlagpunkt zu suchen.

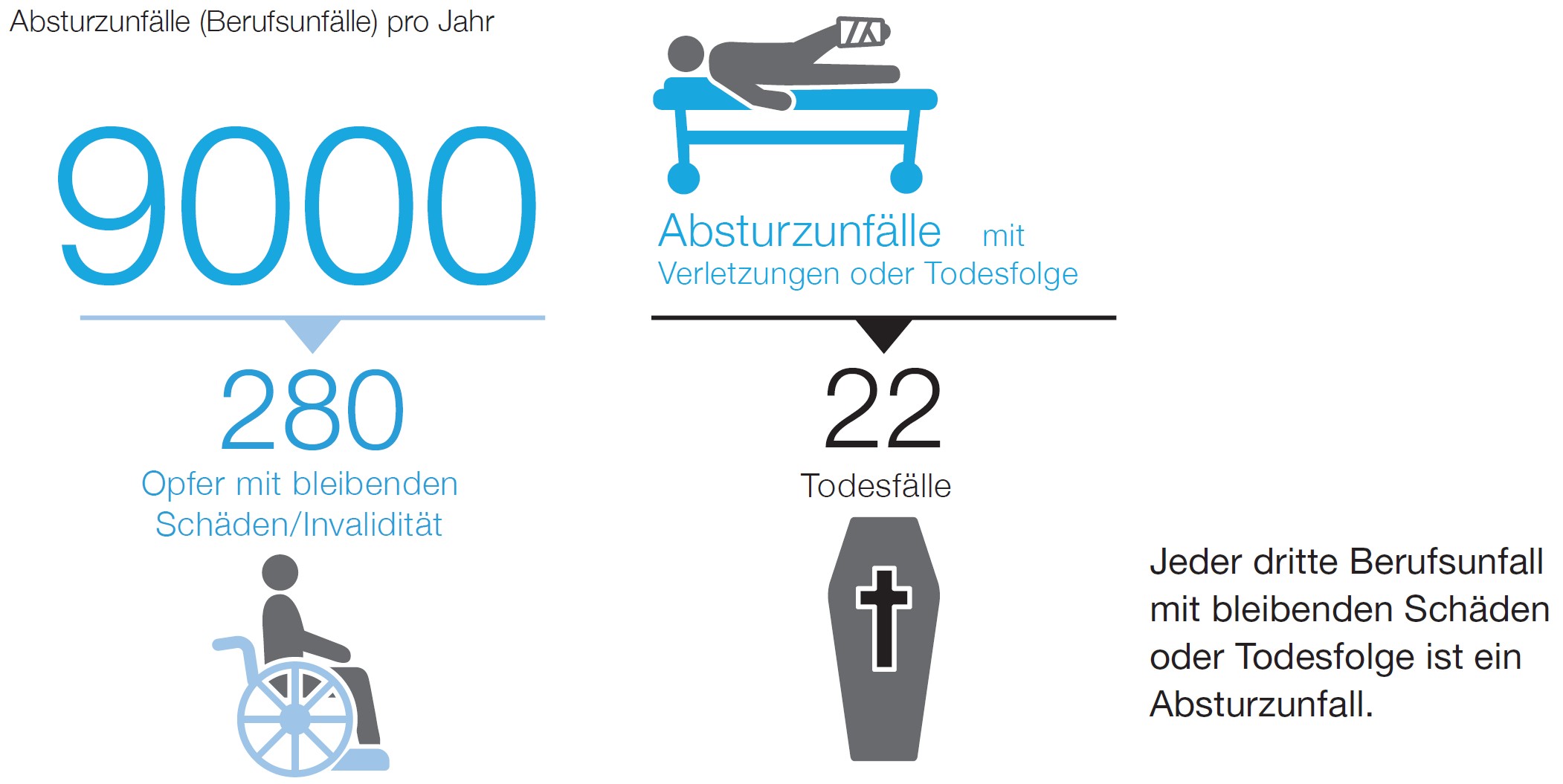

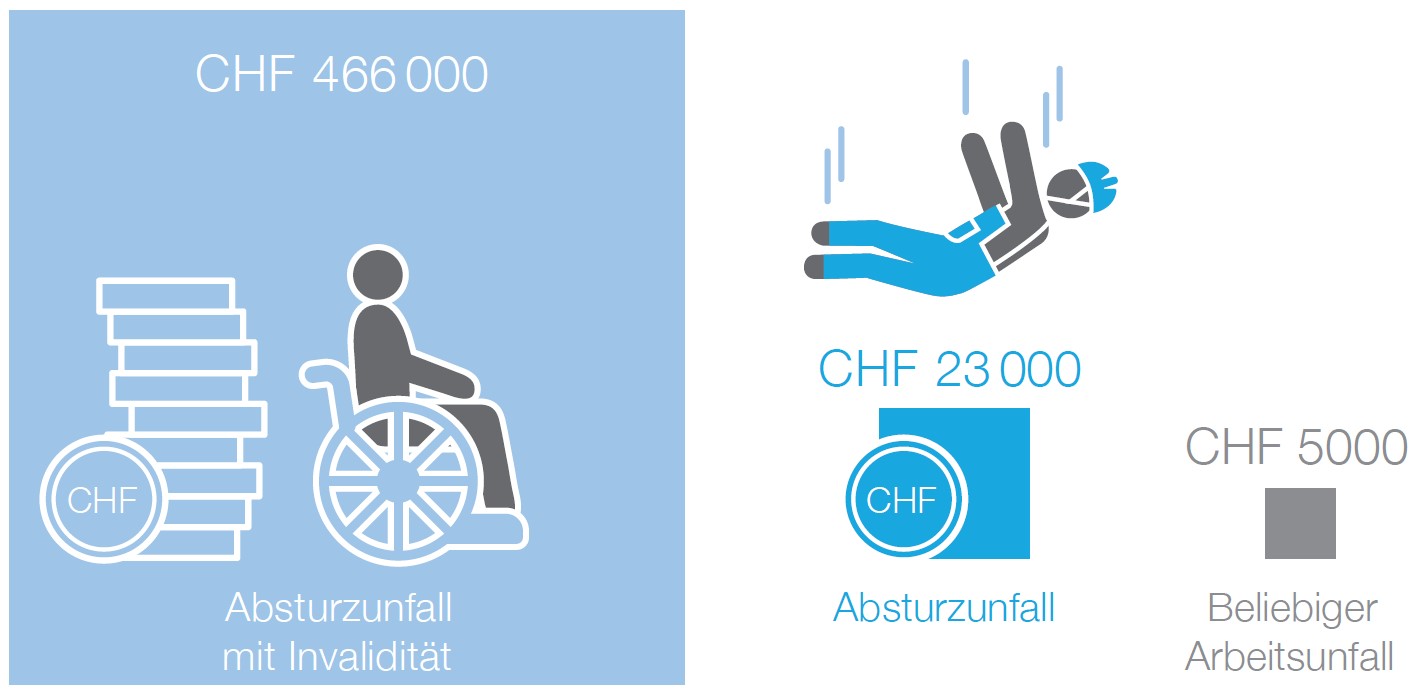

Absturzunfälle führen zu überproportional hohen Kosten und vielen Todesfällen.

Sie verursachen viel Leid und kosten die Suva und die Prämienzahler jährlich 260 Mio. Franken.

Durchschnittliche Kosten pro Unfall:

Sage STOPP, wenn eine lebenswichtige Regel nicht eingehalten wird.

STOPP, die Arbeit einstellen und die gefährliche Situation beseitigen.

Erst dann wird weitergearbeitet.

Allgemein versteht man darunter den Aufbau der Absturzsicherung. Erste Priorität hat ein Rückhaltesystem, bei dem der Sturz durch die richtige Längeneinstellung des Verbindungsmittels ausgeschlossen wird. Zu beachten ist, dass geschwindigkeitsgesteuerte Geräte nie als Rückhaltesystem einsetzbar sind.

Erst als zweite Priorität reden wir von Sturzauffangsystemen, mit denen ein Absturz mit freiem Hängen möglich ist. Die Materialauswahl öffnet sich auch auf die genannten Geräte. Das Positionieren passiert mit einem Halteseil und einer zusätzlichen Absturzsicherung. Das dient der beidhändigen Arbeit und gehört zum Sturzauffangsystem.

- Arbeiten mit Anseilschutz müssen im Voraus genau geplant sein. Keinesfalls sollen sie das Resultat unterlassener Arbeitsvorbereitung sein.

Instruktionsvideos zur Anwendung

Wo finde ich weitere Informationen?

- Normen (PDF)

- Checkliste (PDF)

- Suva: Ausbildung für das Arbeiten mit PSAgA

- Suva-Factsheet: PSAgA

- Suva-Factsheet: Arbeit am hängenden Seil

- Suva-Factsheet: Das Universum europäischer Normen für PSAgA

- Suva-Sachthemen: Arbeiten auf Dächern

- Suva-Factsheet: Anschlageinrichtungen auf Dächern

- Suva: Sicherheit durch Anseilen (PDF)

- Suva-Faltprospekt: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz (PDF)

- Suva-Sachthemen: PSA

- Suva: Checkliste PSA

- Suva: Rechtliche Grundlagen PSA

- Suva: Neue Bauarbeitenverordnung (BauAV) 2022

- Suva-Sachthemen: Lagerung und innerbetrieblicher Verkehr

- Suva-Branchenthemen: Sichere Baustelle

- Suva-Branchenthemen: Transport und Verkehr

- Suva-Branchenthemen: Metallbearbeitung

- Suva-Branchenthemen: Holzverarbeitung

- Suva-Branchenthemen: Forst